「初めて行くカフェ、混んでたら嫌だな…」

「ちょっと寄り道したいけど、空いてるお店ないかな?」

そんなときに便利なのが、Googleマップのリアルタイム混雑状況。

この記事では、混雑状況の見方や仕組み、実際に使ってみた感想まで、わかりやすく紹介します。

Googleマップのリアルタイム混雑状況とは?

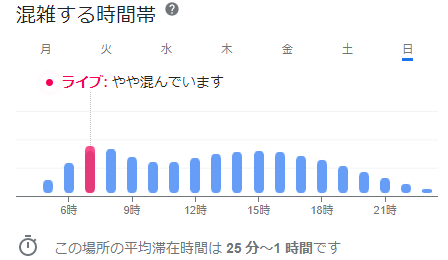

Googleマップでお店の名前を検索すると、口コミや営業時間などと一緒に「混雑する時間帯のグラフ」や「現在の混雑状況」が表示されることがあります。

これは、リアルタイム混雑状況という機能。

- 「現在:混んでいません」

- 「やや混んでいます」

- 「非常に混んでいます」

といった表示で、今その場所がどれくらい混んでいるのかを把握できます。

表示場所とチェック方法

パソコンでもスマホでも、Googleでお店の名前を検索すると、店舗情報(ナレッジパネル)が表示されます。

そこに以下のような情報が載っています:

- 時間帯別の混雑グラフ

- 現在の混雑状況(リアルタイム)

- 平均滞在時間

スマホの場合は、Googleマップのアプリから直接店名を検索しても同様の情報が見られます。

リアルタイム混雑データの仕組み

さて、このリアルタイム混雑状況ですが、

誰がどうやって更新しているのか?

私は最初、「店員さんが仕事の合間に更新してるのかな?」と思いましたが、「んなわけあるかっ」と思って、調べてみました。

混雑する時間帯、待ち時間、滞在時間は、Google ロケーション履歴を有効にしているユーザーから集計した匿名データをもとに割り出されます。

https://support.google.com/business/answer/6263531?hl=ja

「Googleロケーション」というのは、Googleマップの設定のことで、ユーザーがそれぞれオン/オフの設定ができます。

設定をオンにしておくと、

オススメの場所が表示されたり、

紛失したスマホを探したりできるようです。

パソコンだと、「アクティビティ管理」というページ内に設定画面がありました。

ロケーション履歴の設定について詳しく知りたい方は、下記ページをご確認ください。

私はオフになっていました。

要は、ロケーション履歴の機能をオンにしているユーザーによって、混雑状況が成り立っているわけですね。

それにしても、ロケーション履歴をオンにしている人って、そんなにいるのでしょうか?

あなたの設定はどうなっていますか?

実際に使ってみた感想(精度は?)

正直、けっこう役に立ちます。

とくに駅近のカフェやファストフードなどは、データ提供者が多いせいか、混雑状況の表示もリアルで役に立ちました。

- 朝のカフェ:空いてる表示 → 実際に空いてた!

- 昼のランチタイム:混雑表示 → 入店に10分待ち

あくまで目安ではありますが、使って損はありません。

まとめ

Googleマップのリアルタイム混雑状況は、 「今どれくらい混んでるの?」がすぐにわかる便利な機能です。

使い方もシンプルで、正確性も高め。

ちょっとした外出前にチェックするだけで、ストレスが減ります。

まだ使ったことがない人は、ぜひ一度お試しを。