新人Web担当

新人Web担当ブログを始めてみたけどSEO対策とかよくわかりません。

青山

青山現役でSEO対策の仕事をしている私がブログのSEO対策について解説します。この記事を読めばブログのSEO対策についてかなり詳しくなれます。

【初心者OK】ブログのSEO対策

この記事ではブログのSEO対策について書いていきます。

大きく分けて2つの内容についてです。

- ブログ設計について

- ブログ記事の書き方について

ブログ設計について

ブログ設計とは、扱うテーマや利用するブログサービスなど、ブログの土台となる部分についての話です。

企業のWebサイトの場合だと制作前のサイト設計は常識ですが、ブログの場合はあまりサイト設計という考え方が広まっていません。

なぜブログ設計が大事かと言うと、最初にちゃんとした設計を行っていないと、後になって「あの時こうしておけばよかった」となってしまうことがあるからです。

ブログを始めてある程度時間が経ってしまうと、軌道修正をするのも大変になってしまいます。

はじめの段階でしっかりとブログ設計を行いましょう。

専門的な内容に特化した方がSEO対策しやすい

ブログのテーマについてですが、専門的な内容に特化した方がSEO対策に有利です。

専門的な内容に特化し、特定のテーマについての記事を更新することで、「このサイトは○○についてのブログなんだな」と検索エンジンに認識されやすくなります。

その結果、記事を書いたときに上位表示しやすくなります。

また、専門的な内容に特化していると、閲覧ユーザーにも専門的なサイトだと認識されます。

その結果、「○○ならこのサイトにいけばいい」と認識され、PV数が上がります。

逆に、様々なテーマについて好き勝手に書いている雑記ブログの場合、閲覧ユーザーのサイト内での回遊率が悪くなってしまう傾向にあります。

「この分野なら誰にも負けない」、

もしくは「勉強し続けられる」と思えるテーマを選びましょう。

独自ドメインの取得は必須

SEO対策を考えてブログを運営するのであれば、独自ドメインの取得は必須です。

SEOの評価は、

基本的にはドメインにつきます。

たとえば無料のブログサービス内で提供されるドメインを使って記事を書いたとしましょう。

あなたが書いた記事は著作権的にはあなたのものですが、SEO的な面から見ると、無料ブログサービス会社のコンテンツ資産になります。

また、実際にご自身で試してみればわかりますが、同じような内容の記事を書いたとしても、独自ドメインと無料ブログサービスのドメインとでは、検索結果の順位に違いが出ます。つまり、無料ブログサービスのドメイン独自ドメインに負けます。

独自ドメインの維持にかかる費用は年間1,000円くらいです。必要経費と考えて独自ドメインを使いましょう。

ブログ開設時にカテゴリーの設計を考えておく

ブログ設計の段階でカテゴリー設計について考えておきましょう。

カテゴリーは閲覧ユーザーにとって、ブログ記事を探す助けになるものです。

ですのでテキトーに設計してはいけません。

また、カテゴリ内の記事が蓄積されることによって、カテゴリーページのSEO効果が高まります。

カテゴリーを設計するには、これから書く予定のテーマについて考える必要があります。

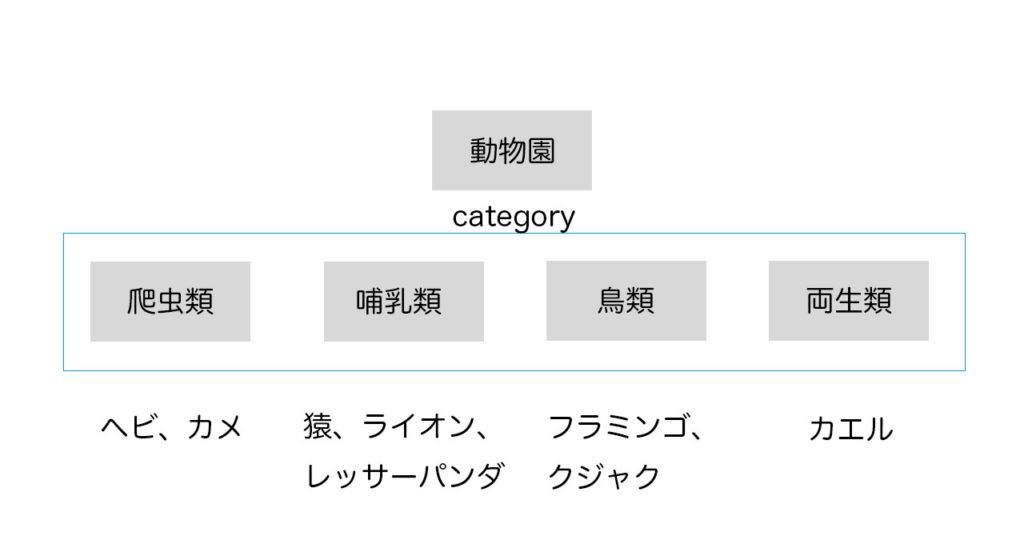

たとえば「動物園」をテーマに考えてみましょう。

「爬虫類」や「哺乳類」などがカテゴリーにあたります。ヘビなど種類が多いものに関しては、さらにヘビをカテゴリーの親にする方法もありますが、できるだけトップページからの階層を浅く設計するのがSEO対策の基本です。

3階層くらいまではOKですが、あまり深い階層にしてしまうと、検索エンジンのロボットにページが読み取られないといったケースもあるため気をつけましょう。

SEO対策を意識したブログ記事の書き方について

続いてブログで最も重要な要素、記事の書き方についてです。

記事ごとに狙うキーワードを設定する

記事を書く時には、

必ずキーワード調査を行いましょう。

アクセス流入を狙いたいキーワードを事前に決めないで記事を書いてしまうと、検索意図が正しく読めないので、上位表示が難しくなります。

また、仮に上位表示されても、検索ユーザーが欲している情報と異なるコンテンツを作ってしまうことで、ちゃんと読まれない可能性が非常に高くなります。

キーワード調査の例です。

- 「東京 脱毛」のキーワードで上位表示を目指す。

- 実際に「東京 脱毛」で検索してみる。

- 1ページ目に表示されているページの調査を行う。(目次、文字数、書き手の情報など)

- 勝てる見込みがある場合記事を書く。

競合サイトに独自性をプラスして記事を書く

競合を調査した際に「勝てる見込みがある場合に記事を書く」と上に書きましたが、補足です。

勝てる見込みがある状態とは、

競合が書いていないことについてプラスアルファで書ける状態のことです。

逆に、競合とは異なる視点やプラスアルファの要素が何もない場合、その記事は書かない方が良いと思います。

なぜなら、同じような記事は検索結果に複数いらないからです。

検索ユーザーは今すでに存在する記事を読めば済む話です。

記事を書く前に「自分が書く意味はあるのか?」を考えてみましょう。

タイトルにこだわる

ブログ記事を書く時はタイトルにこだわりましょう。

検索エンジンは記事のタイトルを重要視しています。

また、検索ユーザーもタイトルを見て、その記事を読むかどうかを決めます。ですのでタイトルは非常に大事です。

基本の形として、狙いたいキーワードは必ずタイトルに入れるようにしましょう。たとえば「東京 脱毛」のキーワードで記事を書くとしたら、「東京の脱毛オススメサロン紹介」といったように、狙いたいキーワードを含むようにします。

見出しの階層構造について知っておく

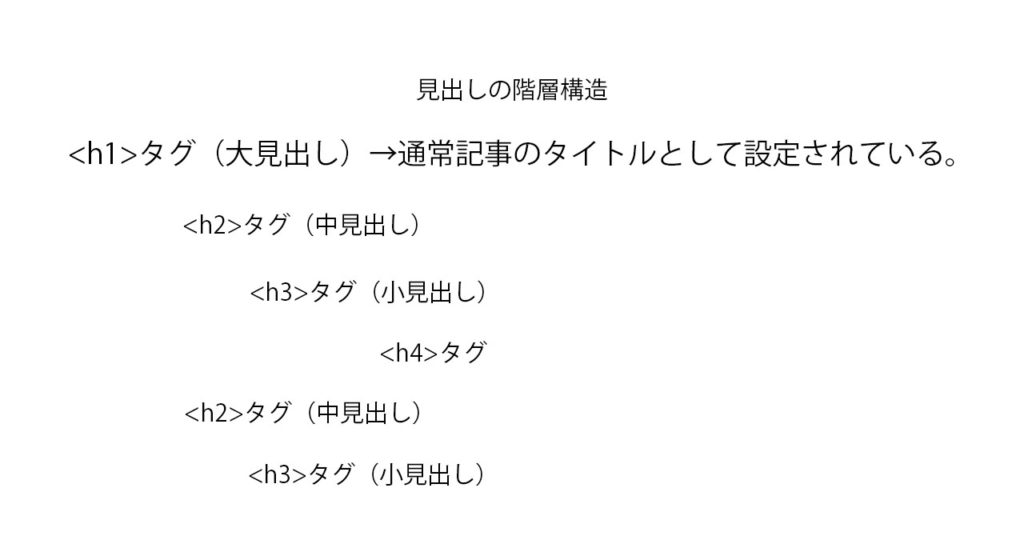

ブログの記事で上位表示を狙うなら、見出しについての理解は必須です。

検索エンジンは見出しタグを認識しますし、閲覧ユーザーにとっても、きちんと見出しの構造が整っている記事の方が読みやすいです。

見出しとは、<h2>タグとか<h3>タグといった要素のことです。通常、見出しとして設定された文字は他の要素よりも目立つように表示されます。このブロックの「見出しの階層構造について知っておく」も見出しとして設定されています。

見出しタグのことを知らない人たちは、単に文字の大きさを変えるために使っているケースがありますが、間違いです。

記事を増やすためだけに記事を書かない

記事数を増やすためだけに内容の薄い記事を書くのはNGです。

内容の薄い記事は評価されるどころか、かえってSEO的には逆効果になることもあります。

質の悪い記事ばかり入れると、検索エンジンのロボットに「このサイトは質の悪い記事ばかりのサイトだ」と認識されてしまいます。

また、

ユーザー目線でも、よくないことです。

ブログ開始当初は記事を書く練習のために書きまくるのはOKですが、できるだけ質の高いオリジナルなコンテンツを入れていきましょう。

文字数は競合を見て判断

ブログのSEOを考える時に必ず出る質問が、「文字数」についてです。

新人Web担当

新人Web担当何文字がベストですか?

青山

青山文字数については、

競合次第で変わると考えています。

たとえば競合調査を行った際に、検索結果1ページ目の記事のすべてが3,000文字以上だったとしましょう。

この場合、3,000文字以上は書いた方が良いという判断になります。

なぜなら、そのテーマについてわかりやすく説明するためには、3,000文字くらい必要なのだと判断できるからです。

ただ、文字数に関しては多ければ多いほど良いという単純なものではないため、あくまでも目安として考えましょう。

ちなみにこの記事の文字数は4,200文字くらいです。

代名詞は使わない

細かい点ですが、ブログのSEOを考えるなら、普段書いている文章とはちょっと異なる書き方をする必要があります。

SEO的な視点で言えば、

代名詞はできるだけ使わない方が良いです。

たとえば「この」とか「それ」とかです。SEOを意識して文章を書く場合には、検索エンジンが正確に理解できるような言葉を書く必要があります。

「この」とか「それ」といった言葉は、人間のコミュニケーションとしては成立しますが、検索エンジンのロボットの場合だと、認識が難しくなります。

また、SEOには「キーワード出現頻度」という考え方があります。「キーワード出現頻度」とは、ページ内に狙いたいキーワードがどのくらいの割合で出現しているかというものです。

あまり多すぎると逆効果になりますが、3%〜5%くらいの割合が良いとされています。

代名詞をキーワードに書き換えることで、「キーワード出現頻度」を増やすことができます。「キーワード出現頻度」はあまり意識する必要はありませんが、一応覚えておきましょう。

ブログSEO対策まとめ

以上がブログSEO対策の基本的なことです。

キーワード調査や競合調査などは、突然やるとなったらちょっと戸惑うかもしれません。ですが少しやれば慣れます。

そして仮説と検証を繰り返せば、狙い通りに検索結果の上位に表示できるようになります。

必ず上位表示させるのは無理ですが、打率をあげることは可能です。

SEO対策のスキルを身につければ、インターネット上での可能性がすごく広がります。ぜひ試してみてくださいね。